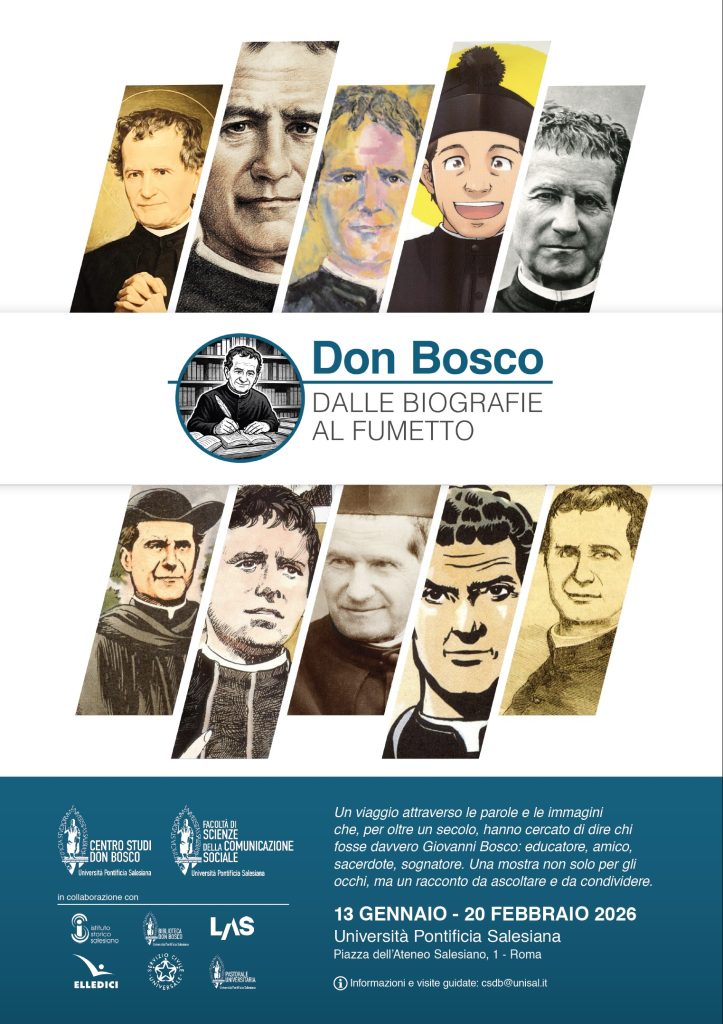

Il 13 gennaio 2026, a partire dalle ore 15.00, presso l’Università Pontificia Salesiana (UPS), viene inaugurata ufficialmente la mostra Don Bosco: dalle biografie al fumetto, un percorso espositivo originale che racconta più di un secolo di narrazioni dedicate a uno dei santi educatori più amati al mondo.

L’evento, promosso dal Centro Studi Don Bosco e dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale, aprirà una finestra inedita sul modo in cui la figura di Don Bosco è stata raccontata, interpretata e immaginata da biografi, illustratori e autori di fumetti.

Continue reading “Mostra “Don Bosco: dalle biografie al fumetto””